在微观世界里探寻农作物抗病虫的秘密——记中国农科院植保所作物有害生物功能基因组创新团队

植物和动物一样,细菌、病毒、真菌等病原微生物以及昆虫都能使其发生病虫害。例如,世界上最重要的粮食作物之一水稻,在生产过程中遭受各种真菌(如稻瘟菌、纹枯菌、稻曲病菌)、细菌(如白叶枯、细条病菌)、病毒(如条纹叶枯、黑条矮缩)的危害,是造成产量损失的最直接因素。一旦发病,农民只得喷洒大量农药,而这严重威胁到生态和食品的安全。我国人口多耕地少,粮食稳产、丰产是稳定民生的重要保障。农业发展历史表明病虫害一直是限制农作物丰产的一类主要自然灾害,病虫害的大发生将给社会、经济发展带来剧烈影响。虽然,在长期的进化过程中,植物与动物一样,也形成了一套抗病免疫防卫系统,以抵抗各种病原菌的侵染,人类利用植物的抗性,也选育了许多抗病虫农作物品种,但是,现代农业生产中由于主推品种的大面积种植,常造成品种的抗性丧失并导致病虫害大流行、

农作物品种对病虫害抗性丧失的原因隐藏在由基因(微小的DNA)组成的基因组中。基因组就像是一本地图,并且是一张有规律可循的地图,而这些规律都藏在DNA密码中。在中国农科院农业科技创新工程的指引下,植保所组建了由周雪平教授领衔的“作物有害生物功能基因组研究团队”,综合运用遗传学、基因组学、分子生物学、生物化学、细胞生物学等方法对水稻等农作物抗病虫性状的调控机理进行系统深入的研究,旨在从水稻等农作物基因组DNA的微观世界里,寻找能够激活作物抗病虫危害的基因(DNA),利用现代生物技术手段,研制出能够持久抗病虫的农作物品种,以替代农药使农作物免受病虫的危害。同时,从我国农作物各种植区的主推品种入手,系统检测病虫群体结构(DNA)组成,研究其变异规律,并建立监测与预警系统,能够延长抗性品种使用寿命,规避病虫爆发风险,将为确保我国粮食安全具有重要的意义。

通过团队协作研究,结出了累累硕果。例如,利用芯片技术和第二代测序技术,发现了多个参与βC1蛋白功能的候选因子,其中,钙调素类似蛋白rgs-CaM对于βC1的RNA沉默抑制和致病功能是必需的,揭示了植物RNA沉默通路中新的调控网络,发现了编码能力有限的病毒通过操控寄主因子抑制RNA沉默防卫反应的新机制,同时表明了RDR6在识别DNA病毒来源的异常mRNA(aberrant mRNA)并引发RNA沉默的过程中起重要作用。研究结果揭示了植物与双生病毒在防御与反防御斗争中复杂的分子互作,可为该类病害防治策略提供了新的思路和靶标。成果育人才,2012-2015期间,团队分别有1人获全国农业科研杰出人才和全国优秀科技工作者称号,1人入选中组部青年拔尖人才计划并获国家优秀青年基金,1人入选北京市科技新星计划。团队还引进“青年英才计划”A类人才2人、D类计划2人。团队1人担任国际植物保护科学协会执委、2人担任国际植物病理学会理事、1人担任国际病毒分类委员会,多人担任Annual Review of Phytopathology等国际刊物编委。近3年来,团队共发表了50多篇SCI论文,其中3篇院选顶尖SCI期刊论文,获得10余项专利,获国家自然科学奖二等奖一项,并分别于2013、2014年应邀为《Annual Review of Phytopathology》撰写综述论文,体现了国际学术界对这一团队研究成果的首肯和认可,彰显了我国在该领域的国际地位和影响力。

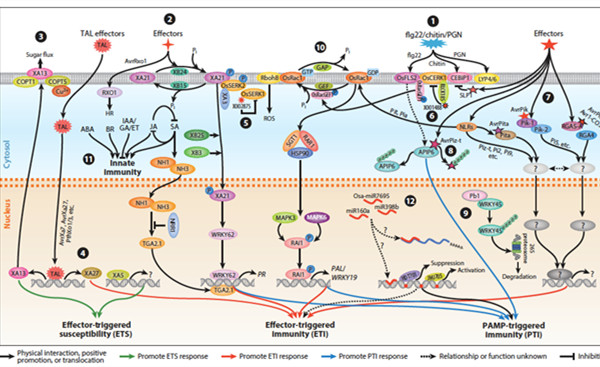

图1 水稻抗病信号传导网络示意图。作物有害生物功能基因组团队通过三年研究,揭示了水稻E3泛素连接酶介导的蛋白泛素化修饰调控抗病机理及网络。

在科学技术日新月异的今天,人们对农作物及其病虫的基因组的了解还是知之甚少。正因为如此, “作物有害生物功能基因组研究团队”的研究工作将是一条满是惊喜的发现之旅,这是一幅非常奇妙的地图,里面孕育着农作物抵抗各种病虫危害及病虫突破作物免疫防线的所有秘密。他们希望能够在这张地图上做出新的发现并标上图标,推动中国在这个领域的发展。