太仆寺旗草地资源生态监测与评价野外科学观测试验站

一、概况

(1) 发展历程

已有研究表明,草原野外观测台站不仅是草原科学相关研究的基础创新平台,同时也是对草原畜牧业可持续发展、草原资源合理利用与保护提供科学依据的原创数据源,并对草原生态系统服务功能和生态恢复进行长期定位监测和评价发挥着极其重要作用。为了加强草原所原始创新与服务三农的能力,在中国农业科学院院领导及太仆寺旗当地政府领导的大力支持和帮助下,中国农业科学院草原研究所于1996年与太旗畜牧局、科技局等相关部门联合建立了“太仆寺旗万亩草地生态综合技术示范基地和多年生牧草资源评价圃,到目前为止,已开展科学研究并成功运行15年。

15年来,该台站先后开展和实施了“九五”农业部 “牧草资源生物多样性保护评价和利用(95-牧-01-02-04)”、 “十五”科技部 “中国重点牧草资源搜集、保护及数据库信息网络(2000DEA10004)”和“中国草种资源搜集、整理、评价与入库保存(2002DEA10006)”项目,国家重点基础研究发展规划“973”项目“草地与农牧交错带生态系统重建机理及优化生态—生产范式研究(G2000018601)”以及“十一五”“北方草地与农牧交错带生态系统维持与适应性管理的科学基础(2007CB106806)”以及中澳“中国西部草地可持续发展(ACIAR:LPS/2001/094)”、“通过改进家畜生产和完善草地经营系统改善内蒙古养羊牧民的生活状况DAFF(CSU/OPA 3291)”、“中澳苜蓿品种在逆境下的适应性评价(ACIAR AS1/1998/026)”合作项目以及“十一五”国家科技支撑计划项目中“内蒙古半干旱草原区天然草地改良与人工饲草料基地建设技术集成与示范(2006BAD16B05-4)”等多个国内外合作项目。这些项目的开展与实施,对当地草原畜牧业发展和退化草原改良中发挥了重要作用。台站已初步形成退化草地植被恢复和重建、草地改良、划区轮牧、人工饲草料基地建设、优良牧草生态适性评价以及粮草轮作等综合配套技术示范体系。

以禾本科、豆科植物为主的多年生牧草资源评价圃,已成为目前中国乃至亚洲地区最大的优良牧草活体保存中心之一。在圃中先后评价了来自全国各省区和欧洲、北美、南太平洋等多个国家不同地理、不同生态环境的野生牧草种质材料和引进品种6000余份,现活体保存种质数量已达3218份,其中有257份材料在当地表现突出,有的种质材料已有5至8年的评价结果,有38份优良种质材料已在新疆、青海。内蒙古、甘肃及四川较大面积扩繁种植。

在此基础上,率先建立了中国草原资源、牧草种质资源数据库网络信息系统(www.grassland.net.cn),利用网络信息平台,实现数据实时共享。截至目前,该网站的点击率已超过783,775人次。

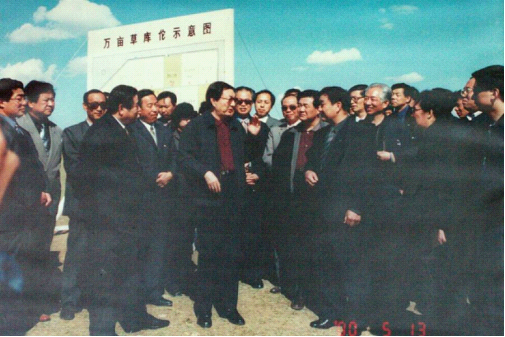

2000年5月13日,前总理朱镕基视察了该台站并作了关于“绿色屏障势在必建,治沙止漠刻不容缓”的重要指示,为台站的进一步发展提供了动力。台站以万亩草库仑为依托,先后与中国科学院植物研究所、南开大学、北京师范大学、内蒙古大学、内蒙古农业大学、澳大利亚悉尼大学、蒙古国农牧科学院、波兰波滋南农业大学、国际家畜研究所等国内外知名单位开展草原生态监测、草原保护与可持续利用、草原畜牧业高效发展模式等方面的研究工作,取得了一大批优秀成果。同时台站在商务部、农业部等相关部门的关心指导下,及时集成最新研究技术成果,对当地农牧民进行培训,促进科研成果的转化与推广。截止到2009年,台站先后承办国际培训班1次,国内培训班5次,取得了良好的效果。现在台站已初步发展成为一个集原始创新、技术集成推广、科技培训与教学示范于一体的多功能平台,不仅是我国北方农牧交错带草原保护与监测的重要网站之一,同时还成为了锡林郭勒盟生态建设和畜牧业可持续发展的样板和太仆寺旗对外宣传和开放的重要窗口。

作为典型农牧交错区草原生态系统服务功能和生态恢复长期定位监测和评价的科学研究基地,始终把回答和解决地区草地畜牧业可持续发展的科技支撑问题作为研究的关键和基础,并将其建设成为当地农牧民科技信息、专家咨询服务中心、展示草业科学技术成果的平台;中、小学生热爱大自然的科普教育的场所、旅游者了解锡林郭勒草原和蒙古民族特色的窗口、草业科学家进行科学研究的试验基地;博士、硕士、大学生等各类专门人才的摇篮、开展国际合作项目和交流的中心,以及各级政府、相关部门推行草地畜牧业可持续发展的样板。

(2) 研究方向

该台站的研究重点是以农牧交错带温带草原生态系统评价、草原适应性管理模式、草原畜牧业管理等为主要研究方向,重点开展牧草种质资源适应性评价、草原生态健康评价、气候与草原生态、草畜平衡与合理利用、畜群结构优化等研究,为促进草原保护、利用与可持续发展、草原生态恢复与边疆地区社会稳定提供服务。

当前开展的主要研究内容有两部分:

1. 草原自然资源管理

野生牧草种质资源野外收集、鉴定、评价、繁殖与保存

优质、抗逆、高产牧草新品种选育

牧草抗逆(抗旱、抗寒)机理研究

北方草原生态系统服务功能与生态-生产功能区优化布局

2. 草原畜牧业可持续发展

典型草原适宜载畜率研究

饲草资源高效利用技术研究

家畜生产系统结构与功能优化研究

家畜营养平衡研究

(3)主要研究成果与贡献

1. 科研成果

从1996年建立至今,台站共出版学术著作10部,发表国内外学术论文142余篇,获中国农业科学院科技进步一等奖1项,软件著作权证书3项,发明专利1 项。已培养博士研究生6名,硕士生10名,博士后2名。在读博士6名,硕士4名,博士后3名。

2. 台站已完成的主要项目

(1) 已完成的主要项目 先后完成“七五”“八五”重点攻关项目“牧草品种资源考察与搜集”;“优良牧草种质资源搜集、保存和供种网络的建立”;“九五”国家科技攻关项目“内蒙古草原绵羊、肉牛持续高效综合发展技术研究”;农业部“牧草资源生物多样性保护评价和利用”;“十五”科技攻关项目“中国重点牧草资源搜集、保护及数据库信息网络(2000DEA10004)”;“中国草种资源搜集、整理、评价与入库保存(2002DEA10006)”;国家重点基础研究发展规划“973”项目“草原与农牧交错带生态系统重建机理及优化生态—生产范式研究(G2000018601)”以及中澳国际合作项目“中澳苜蓿品种在逆境下的适应性评价(ACIAR AS1/1998/026)”。

(2) 在研项目 先后承担了国家重点基础研究“973”项目“北方草原与农牧交错带生态系统适应性管理的科学基础(2007CB106806)”中 “生态系统服务功能与生态—生产功能区优化布局”课题;科技部科技支撑项目 “内蒙古半干旱草原区天然草原改良与人工饲草料地建设技术集成与示范(2006BAD16B05-4)”;中澳国际合作项目“中国西部草原可持续发展(ACIAR LPS/2001/094)”;中澳国际合作项目“通过改进家畜生产和完善草原经营系统改善内蒙古养羊牧民的生活状况(DAFF,CSU/OPA 3291)” 等国内外国际合作项目。

3. 主要技术成果

(1)针对我国北方草原只围封不利用造成饲草资源浪费的问题,开展了生长季围封对典型草原植被与土壤特征影响的研究工作,结果表明生长季围封禁牧,非生长季适度利用的管理措施在我国北方是有效可行的,但围封时间不易过长,一般以11至14年为易,若围封年限过长容易导致草原发生2次逆行演替(已在核心期刊发表相关论文10篇)。

(2) 针对我国北方草原普遍存在的超载过牧、草场退化、畜群结构不合理,但同时又存在饲草资源浪费等问题,我们引进了澳大利亚的放牧管理模型,并在过去的几年对太仆寺旗家畜饲养情况、草场现状、牧民收入情况等进行了调查,收集了大量的基础数据,利用收集的数据对澳大利亚的放牧管理模型进行了调试,提出优化的牧场管理模式,指导当地的畜牧业生产(已在核心期刊发表相关论文4篇,国际会议论文4篇)。

(3) 针对披碱草属植物形态多变的异常情况及适应性强的特点,对101份披碱草属材料的25个形态学性状的遗传多样性分析表明:披碱草属牧草具有丰富的多样性,种间存在表型上的差异;在对49份披碱草属材料进行形态学鉴定的基础上,结合细胞学研究,提出将老芒麦划分为4种不同的变异类型,垂穗披碱草可分为三种变异类型 ;对其中38份材料从地理分布、表型、生理生态、解剖结构以及分子水平等方面进行一系列探索研究,表明披碱草属植物具有遗传稳定性、结构相似性、生理生态功能统一性和形态多变性特征,并进一步筛选出适应性较强的材料,这些材料对天然草地改良及人工草地建立具有重要意义。利用14对ISSR引物对披碱草属的36份材料进行了分子标记研究。构建了36份披碱草属材料的亲缘关系树状图,从遗传多样性在种内及种间分布格局来看,其遗传变异主要存在于种间,而种内的变异不明显,这也是自花传粉的繁育系统所决定(已在核心期刊发表相关论文12篇,国际会议论文2篇)。

(4) 1983-2001年,构建了我国第一个全国牧草种质资源数据库信息系统;2001年率先建立了中国草原资源、牧草种质资源数据库网络信息系统(WWW.grassland.net.cn),利用网络信息平台,实现数据实时共享。截至目前,该网站的点击率已超过783,775人次(已在核心期刊发表相关论文8篇。)

(5) 草原转化为农田和森林后,土壤有机碳、全氮和水溶性有机碳含量均表现为降低,顺序为:草原>森林>农田(已在核心期刊发表相关论文3篇)。

(6) 温带草原牧草种质资源储藏库共储藏种质资源5461份,隶属38科、161属,286种。其中有2146份正在进行田间评价。同时经过多年的田间选育,目前共选出优质牧草新品系11份,准备于近期内申报新品种(已在核心期刊发表相关论文18篇,国际会议论文4篇)。

(7)出版学术著作9部、论文集1部。

4. 科技支撑与服务

(1) 台站及时集成最新的研究技术成果,及时通过培训班的形式予以推广。2005年,受商务部委托,台站承办了草原资源管理国际培训班。来自9个国家的学院在台站进行了学习与交流。2007年-2009年,与澳大利亚、农业部对外交流经济合作中心进行合作,对太仆寺旗当地科技人员和农牧民连续三年进行技术培训。

(2) 台站先后与内蒙古农业大学生态环境学院、内蒙古大学、北京师范大学等高校开展校地共建活动,每年接待本科生、硕博研究生300余人次来此开展野外实习。

(3) 2009年8月中国农业科学院草原研究所与太仆寺旗政府签署了科技示范县协议书。

(4) 2010年主要工作: 蒙古高原草原生态监测和野外考察

根据中国农业科学院草原研究所与蒙古国畜牧业科学院、草原协会、科学院植物研究所和俄罗斯布里雅特普通生物学研究所、布里雅特州立大学合作项目“蒙古高原草原生态生产功能区优化模式”的合作协议要求,三国科学家(20人考察团队)历经30天,从北至俄罗斯布里雅特共和国贝加尔湖,南至内蒙古锡林郭勒典型草原最南端的太仆寺旗草原,进行了典型草原资源与生态考察。过去这些合作单位对蒙古高原草原均有很好的研究基础和积累,共同在此基础上探讨和凝练这个区域的科学问题,并进行深入研究。通过三国的资源与生态考察,形成了如下共识:

① 在前人长期研究成果的基础上,进行蒙古高原草原的景观生态学研究;生物多样性(生态多样性、物种多样性、遗传多样性)研究。

② 扩大建立中长期实验研究基地,深入进行生态系统功能与动态的多学科综合研究,包括:中小尺度气象因素的自记、水文循环动态观测、土壤理化性状的监测、土壤微生物组成与数量及活性的动态研究、植物群落生产力监测、草地管理与动物生产力动态研究等。

③ 草地管理、草地生态健康、畜牧业效益与牧民生计、不同功能区可持续经营优化模式的探索。

④ 为了实现以上的科学与技术经济目标,必需积极培养和锻炼一支多学科的中青年科学家,并成为强有力的国际合作的科学团队。

5.组织学术会议

(1)承办“蒙古高原草原生态生产功能区优化模式”国际学术研讨会,这次国际学术研讨会是在中澳“中国西部草地可持续发展(ACIAR LPS/2001/094)”和“通过改进家畜生产和完善草地经营系统改善内蒙古养羊牧民的生活状况(DAFF,CSU/OPA 3291)”中澳国际合作项目,以及中俄合作项目 “中俄优异牧草遗传资源搜集评价及其挖掘利用研究(2008-2014)”的基础之上发展和建立起来的,计划每年一次,首次在中国召开,明年拟在俄罗斯布里雅特共和国召开。会议主旨是进行蒙古高原草原生态学、生物多样性、种质资源评价利用深入研究,建立草地管理、草地生态健康评价、草地畜牧业可持续经营优化模式,扩大建立中长期试验研究基地,培养和锻炼一支多学科的中青年科学家团队。

主要参会代表有澳大利亚新南维尔斯草地农业研究所所长David Michalk博士,俄罗斯布里雅特作州立大学Bair Namsaraev等5人,蒙古国专家S. Tserendash、B.Batbuyan、Indree Tuvshintogtokh等14人,农业部国际合作司对外经济合作中心袁汉平副主任,闫燕和耿建忠,内蒙古大学刘钟龄教授、内蒙古农业大学刘德福教授、乌恩教授、潘新副教授等6人,中国农业科学院草原研究所科技处处长助理任卫波博士、闫伟红博士和硕博研究生等13人,内蒙古草原勘察设计院吉木色研究员和高娃研究员,内蒙古师范大学硕士研究生1人,太仆寺旗畜牧局、农牧局、科技局、草监局、草原站等20人,共计69位代表。

(2)2010年10月9-13日,出席了在陕西杨凌镇由农业部全国畜牧总站和中国农业科学院北京畜牧兽医研究所主办,西北农林科技大学和陕西省农业厅承办,美国农业部农业研究局牧草与草原研究站和美国Oklahoma 州立大学协办的“牧草、草坪草、能源草种质资源保护及利用”研讨会。150多位来自美国、俄罗斯、意大利、日本、韩国、蒙古国、中国等国家代表出席了本次学术研讨会。中国农业科学院草原研究所师文贵研究员参加会议并做关于“中国牧草种质资源保护”展板宣传。有9篇论文进入大会论文集,并受到好评和关注。

(3)2010年9月8-10日,出席了由农业部、联合国开发计划署和德国技术合作公司联合举办的“农业生物多样性保护与可持续利用国际学术”研讨会。多个国家、多个国际组织的300多位领导和专家、学者出席了这次国际学术研讨会。由28个国家专家、学者演讲了8个主题报告和20个专题报告,会议报告反映了国内农业生物多样性保护与可持续利用研究的最新动态和学术水平。对一些前沿和有争议的学术问题进行了热烈而友好的讨论。中国农业科学院草原研究所副所长、中国草学会副理事长、中国草学会牧草遗传资源专业委员会理事长徐柱研究员做了关于“中国草原生物多样性保护法律法规浅析”专题报告,受到与会学者的好评。

(4)2010年10月27-30日,出席了在广西南宁市由农业部草原监理中心主办,兰州大学和中国农业科学院草原研究所协办的“草原资源与生物多样性保护”研讨会。70多位来自全国各省区草原监理部门、科研院所和大学的代表出席了本次学术研讨会。有14位专家学者在大会上做了专题报告。中国农业科学院草原研究所副所长、中国草学会副理事长、中国草学会牧草遗传资源专业委员会理事长徐柱研究员28日下午做了“草原生物多样性评价及其持续利用的生态学基础”的学术报告,并主持了29日上午的学术报告会。有3篇论文进入大会论文集,受到好评和关注。

6.举办培训班

“中澳农业技术合作” 项目“蒙古高原典型草原区草原畜牧业可持续发展培训班”是由农业部对外经济合作中心和中国农业科学院草原研究所联合主办,并由农业部对外经济合作中心提供资金支持。根据中国农业科学院草原研究所与澳大利亚国际农业研究中心和农林渔业部签署的“中国西部草地可持续发展(ACIAR LPS/2001/094)”和 “通过改进家畜生产和完善草地经营系统改善内蒙古养羊牧民的生活状况(DAFF,CSU/OPA 3291)”中澳国际合作项目要求,第四次举办“蒙古高原典型草原区草原畜牧业可持续发展”培训班。此次培训是在前三次培训的成果之上建立起来的,目的是继续推进项目和促进项目顺利实施与完成,并对牧民进行宣传项目示范成果,促进牧民转变生产经营方式的观念,适应当前生产生态环境发展的要求。

培训于2010年9月2日至4日,继“蒙古高原草原生态生产功能区优化模式学术研讨会”结束后举办。多数讲师包括专家、科研人员、技术人员、学者和硕博研究生等,参加牧民培训班的都是项目组的主要研究人员和直接参与者,共有59人,其中牧民有39人,各级领导和科技人员有9人,主办单位科研人员、教师和硕博研究生共11人。培训班以自由演讲、讨论与交流的方式进行,对牧民进行现场技术指导。会后,在中国农业科学院太仆寺旗草地资源生态监测与评价野外科学观测试验站项目示范基地进行了现场参观学习、考察、实地实习和现场技术培训,取得了令人满意的结果。

7.出国考察与国内外学术交流

在本年度,有12人次赴俄罗斯、美国、蒙古、日本、台港等国家和地区进行学术交流、牧草种质资源考察和搜集。有58人次来自澳大利亚、波兰、俄罗斯、蒙古、日本等国的项目专家和学者在中国农业科学院草原研究所、农业部草地资源与生态重点实试室、中国农业科学院太仆寺旗草地资源资源评价与生态监测野外科学试验站、国家牧草种质基因库和国家牧草种质资源圃进行项目研究和科学试验以及学术交流。

二、试验观测条件

野外台站初步具备了长期野外工作和生活条件,能基本满足科研与台站管理人员的需求。

(1)观测场所

该站拥有牧草种质资源评价圃155亩,草库仑观测草原10,000亩,为观测试验提供充足的观测场所。已在该站试验基地开展多项科技部(973,专项,科技支撑)、农业部(重点,行业)等以及来自澳大利亚、波兰、美国、俄罗斯、蒙古、日本国际合作项目。目前在研项目5项。

(2)基本工作与生活条件

该站拥有实验温室1个(70m2)、低温种子储藏库1个、试验室1个可满足科研工作的需要;起居室11间,可以满足20~25名科研人员起居条件;建有食堂、会议室等设施,满足台站科技人员和外来参观就餐、学习的需求。

(3)观测仪器设备

中国农业科学院草原所和农业部草原资源与生态重点实验室拥有完整、配套的野外生态监测仪器,仪器设备完全可以满足该试验占工作的需求。

该基地经过多年的研究工作,结合承担的项目,初步形成了两大科研创新团队:

(1) 草原自然资源管理团队,该团队共有35名科研人员在基地从事研究工作。其中包括正高级科研人员6人,副高级科研人员15人,中级职称2人,研究生11人(见表2不包括研究生)。

(2) 草原畜牧业可持续发展团队,该团队共有30名国内外专家在基地从事研究工作。其中包括外籍专家7人,高级职称20人,中级职称6人,博士后3人,研究生8人(见表2不包括研究生)。

表 基地专家团队成员

|

团队名称 |

专 家 |

职称/职务 |

单 位 |

|

草原自然资源管理团队 |

徐 柱 |

副所长、研究员 |

中国农业科学院草原所 |

|

草原自然资源管理团队 |

刘钟龄 |

教 授 |

内蒙古大学 |

|

草原自然资源管理团队 |

雍世鹏 |

教 授 |

内蒙古大学 |

|

草原自然资源管理团队 |

Broda |

教 授 |

波兰波兹南农业大学 |

|

草原自然资源管理团队 |

辛晓平 |

研究员 |

中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 |

|

草原自然资源管理团队 |

李向林 |

研究员 |

中国农业科学院北京畜牧兽医研究所 |

|

草原自然资源管理团队 |

肖春旺 |

副研究员 |

中国科学院北京植物研究所 |

|

草原自然资源管理团队 |

王玉辉 |

副研究院 |

中国科学院北京植物研究所 |

|

草原自然资源管理团队 |

龚道溢 |

教 授 |

北京师范大学 |

|

草原自然资源管理团队 |

焦 燕 |

博士后/副教授 |

中国农业科学院草原所/内蒙古师范大学 |

|

草原自然资源管理团队 |

吉木色 |

博士后/副研 |

中国农业科学院草原研究所/内蒙古草堪院 |

|

草原自然资源管理团队 |

李临杭 |

高级实验师 |

中国农业科学院草原所 |

|

草原自然资源管理团队 |

马玉宝 |

高级实验师 |

中国农业科学院草原所 |

|

草原畜牧业可持续发展团队 |

David Kemp |

教 授 |

澳大利亚悉尼大学/查尔斯特大学 |

|

草原畜牧业可持续发展团队 |

David Michalk |

研究员 |

澳大利亚新南威尔士农业研究所 |

|

草原畜牧业可持续发展团队 |

Taro Takahashi |

博 士 |

日本东京大学 |

|

草原畜牧业可持续发展团队 |

Jean Hanson |

研究员 |

国际家禽研究所 |

|

草原畜牧业可持续发展团队 |

策. 仁达希 |

院长/教授 |

蒙古国农牧科学院 |

|

草原畜牧业可持续发展团队 |

萨其尔 |

研究员 |

蒙古国科学院植物研究所 |

|

草原畜牧业可持续发展团队 |

闫贵兴 |

研究员 |

中国农业科学院草原所 |

|

草原畜牧业可持续发展团队 |

田青松 |

副研究员 |

中国农业科学院草原所 |

|

草原畜牧业可持续发展团队 |

任卫波 |

助理研究员 |

中国农业科学院草原所 |

|

草原畜牧业可持续发展团队 |

解继红 |

助理研究院 |

中国农业科学院草原所 |

|

草原畜牧业可持续发展团队 |

单贵莲 |

博 士 |

云南农业大学 |

|

草原畜牧业可持续发展团队 |

祁 娟 |

博 士 |

甘肃农业大学 |

|

草原畜牧业可持续发展团队 |

潘 新 |

博士后/副教授 |

中国农业科学院草原所/内蒙古农业大学 |

中国农业科学院太仆寺旗草地资源监测与评价野外科学观测试验站

2000年5月13日国务院前总理朱镕基视察万亩草地生态综合技术示范基地

中国农业科学院翟虎渠院长在台站现场指导

澳大利亚专家学者在基地进行学术交流

中澳项目专家现场指导牧民冬季饲草喂养技术

2010年8月首届蒙古高原草原生态生产功能区优化模式国际学术研讨会在基地举办