六十年来,特别是改革开放以来,中国农业科学院认真贯彻执行党的对外开放政策,积极开展农业科技国际合作与交流工作,在引进技术、引进外资、引进管理经验、培养人才及农业科技“走出去”等方面取得了显著成就,有力地促进了人才队伍建设和学科发展,为不断增强全院自主创新能力,缩短与农业发达国家的差距,大力提升在国际农业科技界的地位和影响力发挥了重要的作用。

(一)起步时期

1957 年建院初期,中国农业科学院主要和前苏联、罗马尼亚、保加利亚、波兰、朝鲜等社会主义国家开展交往与合作,形式包括互派代表团、科学家互访、种质资源和文献资料的交换以及学术交流。

1959年,丁颖院长(左3)访问前民主德国

20 世纪 60 年代,中国农业科学院与前苏联和东欧一些国家的交往随着国家外交关系的变化逐步减少或中断。这期间,中国农业科学院与阿尔巴尼亚、越南、朝鲜、古巴,以及少数非洲、中东和大洋洲发展中国家有一些交往。

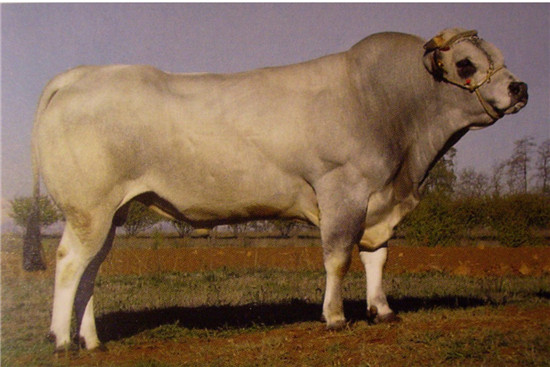

20 世纪 50—60 年代,遵循“平等互惠、互通有无、有来有往、等价交换” 的原则,中国农业科学院从国外引进作物品种 2 万余份;引进的富士苹果、“岱字 15 号”棉花、“IR8”水稻、哈姆林甜橙、绿菜花等在我国大面积推广种植;引进的巴克夏猪、长白猪、摩拉水牛、美利奴羊、西门塔尔牛等在我国大量繁殖饲养,成效显著。

20 世纪 70 年代,随着中国在联合国合法地位的恢复,与中国建交的国家日益增多,中国农业科学院对外交往的范围逐步拓展到美国、西欧、加拿大、澳大利亚、日本等发达国家,并向一些亚非国家提供了技术援助。

1976年,日本民间代表团来我院访问受到农业部副部长郝中士接见

(二)快速发展

1978 年改革开放以后,中国农业科学院的对外交往与合作日益扩大,合作对象主要为发达国家和联合国粮农组织、世界银行、国际农业研究磋商组织所属研究中心以及欧盟等国际和区域性组织。合作形式由一般的迎送往来逐步发展到人员培训、技术引进、合作研究、建立联合实验室、共同举办国际会议、建立联络办事机构等,合作内容不断深化。

1981 年 1 月,中国农业科学院与美国洛克菲勒基金会签署协议,该基金会资助100 万美元帮助我国建立国家种质库,种质库于 1984 年 8 月 15 日动工兴建,1986年 10 月建成;1982 年,中国农业科学院利用澳大利亚无偿援助的 125 万澳元,引进澳方先进技术设备,开展无特定病原(SPF)鸡的研究工作;1983 年 6 月,中国农业科学院首次在我国哈尔滨组织召开了马传贫国际学术研讨会。

1979年,王震副总理在人民大会堂会见来访我院的国际水稻所理事会代表团

1981年,金善宝院长(右座者)与意大利国家农业研究委员会主席签署合作协议

1986年,卢良恕院长(左)访问法国农业科学院

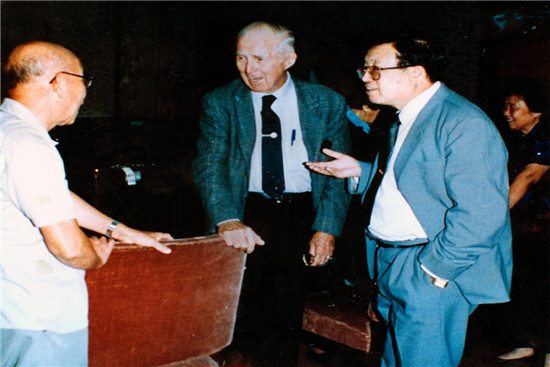

1994年,王连铮院长(前右)、庄巧生院士(前左)与诺贝尔和平奖获得者布劳格博士(前中)交谈

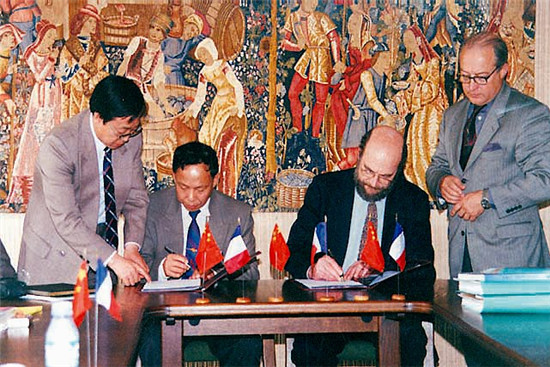

1995年,吕飞杰院长(左2)与法国农业科学院院长签署合作协议

洛克菲勒基金会和国际植物遗传资源委员会援助我院建立的国家种质资源库

澳大利亚政府援助建设的SPF鸡保种设施,采用玻璃钢硬壁隔离器,是全国最早的SPF鸡保种设施

自 1983 年我国正式加入国际农业研究磋商组 织(CGIAR) 以 后, 该组织所属国际马铃薯研究中 心(CIP) 于 1985 年在中国农业科学院建立了首个联络办事处。此后,国际植物遗传资源研究所(现更名为国际生物多 样 性 中 心, Bioversity International)、加拿大钾肥研究所(现更名为国际植物营养研究所, IPNI)、国际应用生物科学中心 (CABI)、韩国农村振兴厅 (RDA) 等也先后在中国农业科学院设立了联络办事机构。

1983年,卢良恕院长率我院代表团第一次参加在美国华盛顿召开的CGIAR年会 中国成为CGIAR成员国

1985年,国际马铃薯中心与我院签署在我院设立办事处协议

1991年,加拿大钾磷研究所北京办事处在我院成立

1988年中美两国农业部签订了农业领域长期科技合作框架协议,建立了中美生物防治合作实验室

2001年,翟虎渠院长(前右2)与美国加州大学校长签署合作协议

进入 20 世纪 90 年代以后,中国农业科学院的国际合作渠道进一步扩大,与欧洲、北美洲、亚洲、大洋洲以及拉丁美洲等一些主要国家都建立了合作关系。合作形式亦进一步多样化,由一般性交流互访、举办技术讲座等,发展到外国专家来华进行技术指导、技术培训、技术咨询以及开展合作研究和合作开发等;合作领域日趋广泛,涉及种植业、养殖业、生物技术、农机、农产品加工利用、饲料工业以及农业政策与信息等。

(三)新的跨越

“十五”以来,中国农业科学院的国际合作与交流工作取得了飞跃式发展,为提高我国农业科技创新和管理水平发挥了重要作用。

1. 战略合作伙伴关系不断拓展

中国农业科学院大力拓展战略合作伙伴关系,积极开拓与世界一流农业科研机构和国际组织的合作关系,大力提升合作水平,努力服务建设“世界一流科研院所”发展目标。迄今,已先后与 83 个国家的农业科研机构和高等院校、38 个国际组织、7个跨国公司以及基金会等建立了广泛的联系与合作,与 50 多个国家和 17 个国际组织正式签订了科技合作文件,并开展了卓有成效的合作。

2. 国际合作项目持续增加

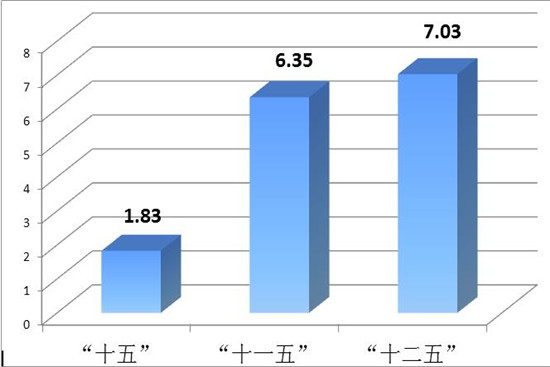

中国农业科学院对外科技合作项目快速增长,截至 2016 年年底,共计达到1 700 多项,总经费超过 15 亿元。

“十五”至“十三五”期间中国农业科学院在研国际合作项目经费(单位:亿元)

中日农业技术研究发展中心的筹建,是中国农业科学院建院以来开展的大型国际合作项目之一,于 2002 年 6 月正式建成投入运行,获无偿资助约 1亿元人民币。自 2002 年至2018 年,先后分 3 期开展中日间农业科技合作,涉及中国和日本 30 余个研究机构的近 150 余名科研人员,在北京、宁夏、黑龙江、山西、湖南等省(市、区)设有试验站和推广基地。

2002年,日本前首相桥本龙太郎(前右1)由翟虎渠院长陪同参观中日农业技术研究发展中心

3. 国际合作平台日益发展

截至 2016 年,共有 13 个国外机构和国际组织在中国农业科学院设立了联络办事处;中国农业科学院与国外机构和国际组织共建联合实验室 / 联合研究中心 62 个,其中院部级联合实验室 32 个;11 个研究所被国家外专局授予“引智成果示范推广基地”;5 个研究所被科技部授予“示范型国际科技合作基地”;2 个研究所被科技部授予“国际联合研究中心”。2012 年,中国农业科学院在巴西成立了“中—巴农业科学联合实验室”,这是我国在海外建立的第一个农业科学联合实验室,标志着我国农业科技实施全球布局迈出了重要一步,具有里程碑意义。之后,中国农业科学院又相继在澳大利亚、比利时等国建立了海外联合实验室。

2004年,“中国农业科学院-国际家畜研究所畜禽牧草遗传资源联合实验室”挂牌揭幕仪式在院畜牧所举行

2011年4月,中国—巴西农业科学联合实验室揭牌仪式在中国农业科学院举行。

2012年8月,中巴农业科学联合实验室在巴西成立,是我院第一个海外农业科学联合实验室。

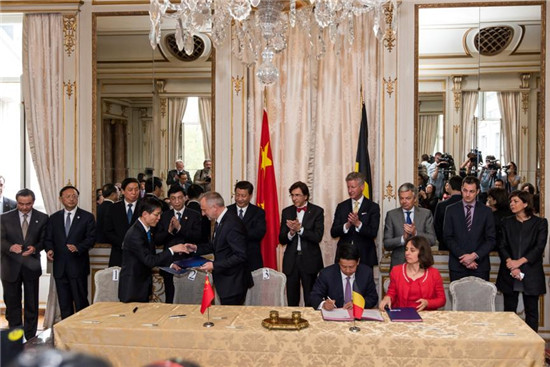

2014年3月,在中比双方领导人的共同见证下,中国农科院与比利时根特大学签署了《关于成立全球变化与粮食安全联合实验室的协议》。这是中国农科院在欧洲设立的第一个海外联合实验室。

2008年中国农业部和CABI签订建立MOA-CABI生物安全联合实验室的协议,2008年在北京召开揭牌仪式

2012年 5月,我院和加拿大农业与农业食品部签署关于农业科学研究与人才交流合作的谅解备忘录

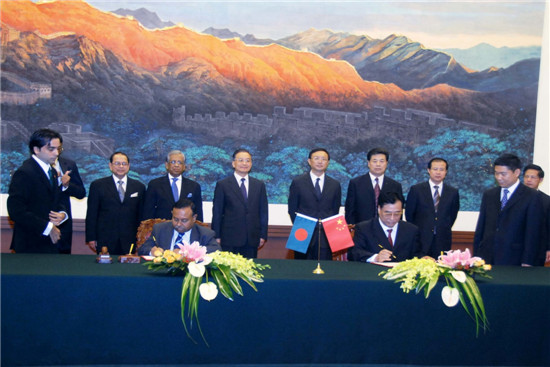

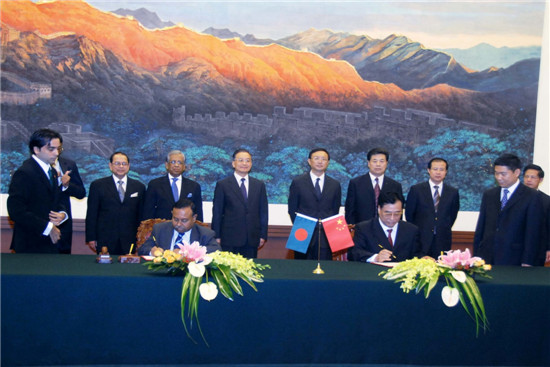

2008年,翟虎渠院长与孟加拉国签署合作协议

2014年6月,我院与全球作物多样性信托基金签署《中国农业科学院与全球作物多样性信托基金谅解备忘录》

2013年,李家洋院长在中欧领导人峰会期间与欧盟科研总司和农业总司负责人共同签署《中国农业科学院与欧盟委员会关于食品、农业和生物技术研究与创新合作意向书》

外国及国际组织在中国农业科学院设立的办事处

| 外国及国际组织名称 |

办事处名称 |

设立时间

|

国际马铃薯中心

International Potato Center(CIP) |

国际马铃薯中心北京办事处 |

1985 |

国际植物遗传资源研究所

International Plant Genetic Resources Institute(IPGRI) |

国际植物遗传资源研究所北京办事处 |

1989 |

加拿大国际植物营养研究所

Potash & Phosphate Institute of Canada (PPIC) |

加拿大国际植物营养研究所北京办事处 |

1990 |

国际食物政策研究所

International Food and Policy Research Center (IFPRI) |

国际食物政策研究所项目办公室 |

1996 |

国际玉米小麦改良中心

International Maize and Wheat Improvement Center(CIMMYT) |

国际玉米小麦改良中心北京办事处 |

1997 |

国际水稻研究所

International Rice Research Institute (IRRI) |

国际水稻研究所北京办事处 |

1997 |

国际家畜研究所

International Livestock Research Institute(ILRI) |

国际家畜研究所北京办事处 |

2001 |

| 韩国农村振兴厅 |

韩国农村振兴厅驻京办事处 |

2001 |

国际应用生物科学中心

Centre Agriculture Bioscience International(CABI) |

中国农业科学院-国际农业和生物研究中心项目办公室 |

2002 |

世界农用林业中心

World Agroforestry Center (ICRAF) |

国际农用林业研究中心北京办事处 |

2007 |

荷兰瓦赫宁根大学

Wageningen University & Research Centers(WUR) |

中荷农业创新促进中心 |

2007 |

日本鸟取大学

Tottori University |

日本鸟取大学海外办公室 |

2014 |

院、部级联合实验室

| 联合实验室名称 |

建立年份 |

级别 |

中方合作单位名称 |

外方合作单位名称 |

反刍动物疫病联合实验室

Joint Lab on Ruminant Disease control |

2015 |

院级 |

兰兽医 |

国际家畜研究所(ILRI) |

| 中-德农业科技合作平台The China-German Agricultural Science and Technology Cooperation Platform |

2015 |

院级 |

农科院 |

德国农业部

|

| 中-澳外来入侵物种预防与控制联合中心China-Australia Joint Centre for the Prevention and Management of Exotic Invasive Species |

2015 |

院级 |

植保所 |

澳大利亚默多克大学 |

中国—哈萨克斯坦农业科学联合实验室

The Sino-Kazakhstan Joint Laboratory on Agricultural Sciences |

2015 |

部级 |

哈兽研 |

哈萨克斯坦赛富林农业大学 |

中国农业科学院-韩国农村振兴厅作物科学联合实验室

RDA-CAAS Joint Lab on Crop Science |

2015 |

院级 |

作科所 |

韩国农村振兴厅

the Rural Development Administration (RDA) |

农业与畜牧业可持续发展联合实验室

Joint Laboratory on Agroforestry and Sustainable Animal Husbandry |

2014 |

院级 |

畜牧所 |

国际农用林业中心(ICRAF) |

中-西果树科学与技术联合实验室

China - Spain Joint Laboratory on Fruit Science and Technology |

2014 |

院级 |

郑果所 |

西班牙加泰罗尼亚农业和食品技术研究所(IRTA) |

中国农业科学院-比利时根特大学全球变化与粮食安全联合实验室

CAAS-Ghent University Joint Laboratory of Global Change and Food Security |

2014 |

院级 |

资划所 |

比利时根特大学(UG) |

中澳可持续农业生态联合实验室

The Sino-Australian Joint Laboratory for Sustainable Agro-Ecosystem |

2013 |

院级 |

环发所 |

悉尼大学(USYD) |

中国农科院-国际半干旱研究所花生黄曲霉防控国际联合实验室

CAAS-ICRISAT Joint Laboratory for Groundnut Aflatoxin Management |

2013 |

院级 |

油料所 |

国际半干旱地区热带作物研究所 |

中-新果树科学联合实验室

China - New Zealand Joint Laboratory on Fruit Science |

2013 |

院级 |

郑果所 |

新西兰植物与食品研究所(PFR) |

中国农科院-IPNI植物营养创新研究联合实验室

CAAS-IPNI Joint Laboratory for Plant Nutrition Innovation Research |

2013 |

院级 |

资划所 |

国际植物营养研究所(IPNI) |

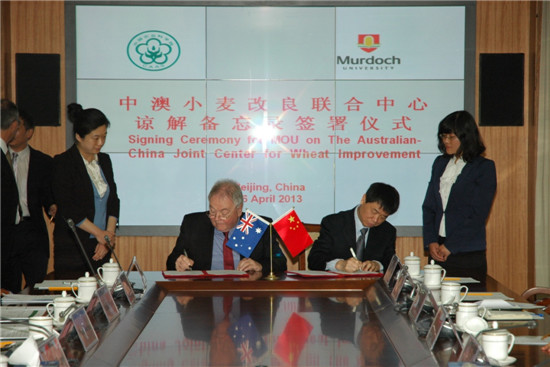

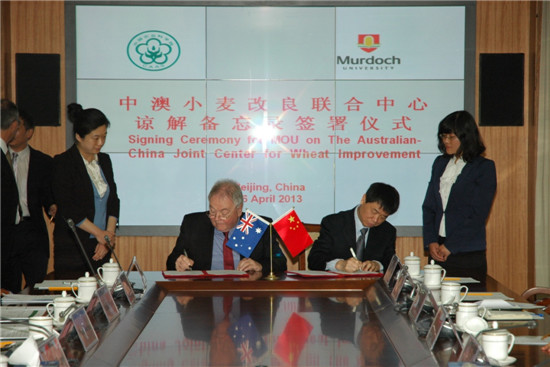

中澳小麦改良联合中心

China-Australia Joint Center for Wheat Improvement |

2013 |

院级 |

作科所

|

澳大利亚默多克大学(Murdoch University) |

| 中国-意大利果树科学联合实验室Sino-Italian joint laboratory of pomology |

2012 |

院级 |

果树所 |

意大利巴里大学(The University of Bari,UNIBA) |

肉品加工联合研究中心

Joint Research Center for Meat Science |

2012 |

院级 |

加工所 |

北爱尔兰农业食品与生物科学研究所(AFBI) |

| 中国-巴西农业科学联合实验室Sino-Brazilian Lab on Agricultural Research |

2011 |

院级 |

生物所 |

巴西农牧业研究院(EMBRAPA) |

中国农业科学院-美国新罕布什尔大学可持续农业生态系统研究联合实验室

The Sustainable Agro-Ecosystems Joint Research Laboratory between Chinese Academy of Agricultural Sciences and University of New Hampshire of the United States |

2011 |

院级 |

资划所 |

美国新罕布什尔大学(UNH) |

中美小麦品质与抗病性联合实验室

CAAS-CIMMYT Joint Center for Wheat Variety Improvement |

2010 |

部级 |

作科所 |

国际玉米小麦改良中心(CIMMYT) |

旱地农业联合研究中心

Joint Center of Excellence for Dry land Agriculture (CEDA) |

2009 |

院级 |

环发所 |

国际半干旱地区热带作物研究所(ICRISAT)

国际干旱地区农业研究中心(ICARDA) |

农业水管理联合研究中心

Center of Excellence for Water Management in Agriculture (CEWMA) |

2009 |

院级 |

环发所 |

国际水资源管理研究所(IWMI) |

农业部-国际应用生物科学中心生物安全联合实验室

MoA-CABI Joint Lab on Bio-safety |

2008 |

部级 |

植保所 |

国际应用生物科学中心(CABI) |

食品科学技术中心

Bilateral Center for Food Science & Technology |

2008 |

部级 |

加工所 |

阿根廷农业研究院 (INTA)、阿根廷工业研究院(INTI)、阿根廷拉普拉塔大学 (Universidad Nacional de La Plata) |

农业生物多样性研究与发展中心

Centre of Excellence for Agro-biodiversity |

2005 |

院级 |

作科所 |

国际生物多样性中心(Bioversity) |

中法禾谷类作物基因组学联合实验室

CAAS-INRA Joint Laboratory on Cereal Crop Genomics |

2005 |

院级 |

作科所 |

法国农业科学院 |

中国农业科学院-国际生物多样性中心(CAAS-Bioversity)农业生物多样性中心

CAAS-IPGRI Centre of Excellence for Agrobiodiversity Research and Development |

2005 |

院级 |

作科所 |

国际生物多样性中心(Bioversity) |

畜禽牧草遗传资源联合实验室

Joint Laboratory on Livestock and Forage Genetic Resources |

2004 |

院级 |

畜牧所 |

国际家畜研究所(ILRI) |

中美农业环境中心

China-US Agro-environmental Center of Excellence(CUACE) |

2003 |

部级 |

环发所 |

美国农业部农业研究局(ARS) |

国际农业农村发展研究中心

International Center for Agricultural and Rural Development (ICARD) |

2003 |

院级 |

农经所 |

国际食物政策研究所(IFPRI) |

中日农业技术研究发展中心

China-Japan Research and Development Center for Agricultural Technology (CJAC) |

2002 |

部级 |

环发所 |

日本国际协办机构(JICA) |

国际原子能机构环境放射性分析实验室

The Analytical Laboratory for Monitoring Environmental Radioactivity (ALMERA)

|

2002 |

院级 |

环发所 |

国际原子能机构(IAEA) |

小麦品质联合实验室

Joint International Research Center (JIRC)

for Genomics Research and Molecular Breeding |

1999 |

院级 |

作科所 |

国际玉米小麦改良中心(CIMMYT) |

| 中美生物防治联合实验室Sino-American Biological Control Laboratory |

1988 |

院级 |

植保所 |

USDA-ARS 美国农业部农业研究局 |

4. 种质资源引进硕果累累

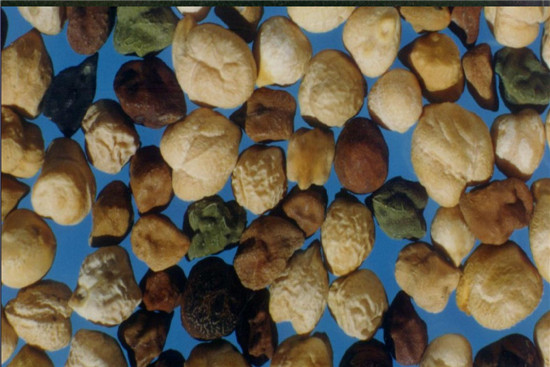

中国农业科学院通过双边、多边等不同渠道引进动植物优异种质资源和优良新品种 5 万余份,极大地丰富了我国的种质基因库,为我国主要农作物如杂交水稻、玉米、高粱、花生、小麦的育种工作奠定了有力基础,为我国农业科技创新提供了坚实的条件保障。

2000年,中日总理项目中日科技楼奠基仪式 新落成的中日农业技术研究发展中心

意大利引进的高瘦肉率优质肉牛品种皮埃蒙特牛

从国际马铃薯中心引进的试管苗中筛选并直接应用于马铃薯生产的品种。由于其产量高、抗病性强,自从上世纪80年代到现在,一直在内蒙、山西、甘肃、宁夏和云南等地种植,累计种植面积在5000万亩以上。

从南美引进的彩色花生

从南美引进的菜豆地方品种

蔬菜所国际交流1958-2006-甘蓝自交不亲和系的选育及其配制的七个系列新品种获国家发明一等奖

蔬菜所国际交流1958-2006-菊苣的引进与利用

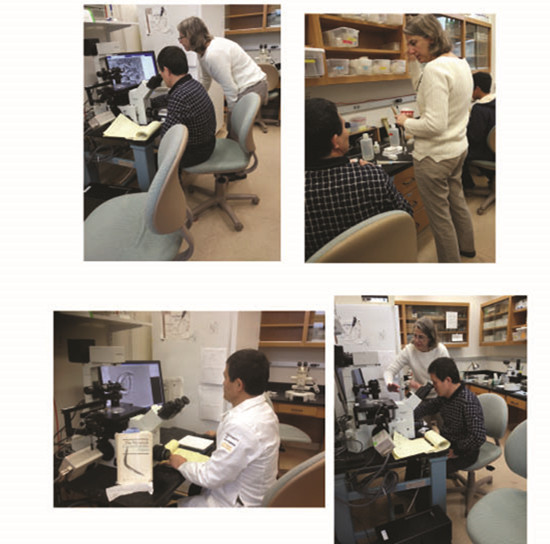

蔬菜所国际交流1958-2006-研究生在中荷合作园艺作物基因组分析实验室做实验

国外引进优异资源及利用-从日本引进的早熟大粒小豆新种质Akane、Erimo、Kiteno、otome和Sahoro等,作为育种亲本,育成了“京农”系列大粒、优质、高产出口型小豆新品种33

作科所从国外引进优异资源及利用

作科所国外引进优异资源及利用

日方无偿提供的塑料小拱棚全景

麻类所通过“948”项目引进创新,并研制出有自主知识产权的环保型麻地膜

北京畜牧所从加拿大引进的无芒雀麦

5. 高层次国际会议成效显著

中国农业科学院成功承担、组织或参与组织各种大型国际学术会议 100 多个,包括国际农科院院长高层研讨会(2006/2007/2010/2013/2016)、G20 农业首席科学家(2016)、中国—CGIAR 合作30 周年研讨会(2013)、中美农业战略合作规划研讨会(2012)等政策性国际会议,以及首届国际水稻大会(2002)、第十五届国际植保大会(2004)、第八届全球大豆大会(2009)、第二十七届国际农经大会(2009)、第十八届国际食(药)用菌科学和栽培大会(2012)、国际真菌毒素大会(2014)、第七届国际作物科学大会(2016)等学术性国际会议。由中国农业科学院召集的农科院系统外事协作网会议,有效整合全国农业科技合作资源,形成资源与信息共享长效机制,构建覆盖全国各农科院外事系统的共享平台体系。

通过举办国际会议,不仅了解了国际相关领域的前沿发展趋势,深化了与外国伙伴的联系,拓展了合作领域,同时进一步提升了中国农业科学院的国际影响力和参与组织国际活动的能力。

通过举办这些会议,不仅了解了国际相关领域的前沿发展趋势,深化了与外国伙伴的联系,拓展了合作领域,同时进一步提升了中国农业科学院的国际影响力和参与组织国际活动的能力。

2002年,江泽民主席出席国际水稻大会并作大会发言

2016年,中国担任G20轮值主席国期间,我院主办以“农业科技创新与知识共享”为主题的第五届G20农业首席科学家会议。

2016年12月,我院与海南省人民政府、联合国粮农组织(FAO)和国际农业研究磋商组织(CGIAR)共同主办“第五届国际农科院院长高层研讨会”。

6. 国际化人才辈出

中国农业科学院于 2009 年获得部分外事审批权后,科研人员年平均 1 100 余人次出国(境)执行合作研究、国际会议、学术交流、项目合作及培训等任务;年平均700 余人次外宾来我院交流访问。此外,通过国家留学基金委公派留学项目、国家外国专家局出国 ( 境 ) 培训项目以及利用我国向国际农业研究磋商组织定向捐款等渠道,共计选派了 1 000 余名青年学者出国深造。

我院科研人员赴国外深造

黄三文2005年获中国国家留学基金管理委员会颁发的"国家优秀留学生奖学金"

7. 农业科技“走出去”异彩纷呈

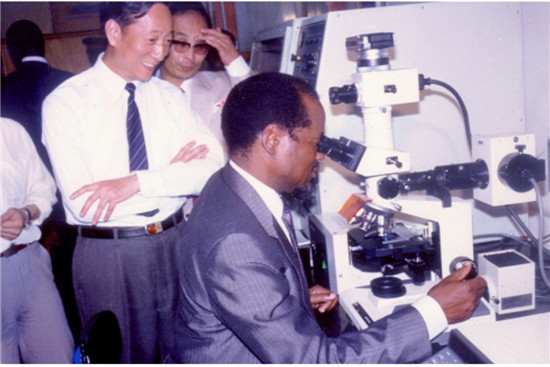

中国农业科学院充分利用国内、国际两种资源和两个市场,在大力实施农业科技“走出去”战略方面取得了新成绩。截至 2016 年, 已有 10 余个研究所初步实现了 “走出去”目标,“走出去”的技术和产品包括杂交稻、杂交玉米和蔬菜等农作物种子,动物疫病防控技术与疫苗生产,农作物病虫害综合治理技术,设施园艺技术、饲料生产技术、农业机械及沼气技术等,共涉及亚、非、美、欧 28个国家。

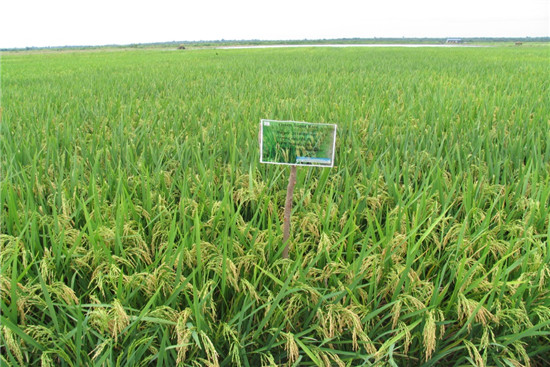

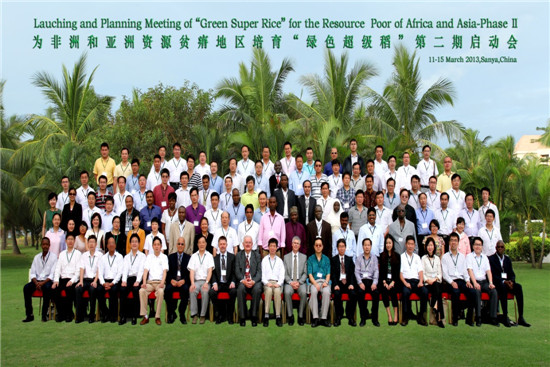

以水稻为例,中国农业科学院与比尔与梅琳达·盖茨基金会连续开展了三期“绿色超级稻”项目,该项目已在亚洲和非洲 17 个目标国家推广“绿色超级稻”品种 210 万公顷,农民增收 5.46 亿美元,并为 14 个目标国家培养了 37 名博士和硕士生,还培训相关技术人员 580 多人次,取得了良好的效果。

2007年,比尔盖茨与黎志康博士团队合影 2007年,比尔盖茨访问我院种质库

饲用植酸酶技术推广全球

2016年“阿泰灵”与美国公司签署代理协议,获100万元全球代理费

“中棉系列”棉花新品种在中亚国家推广

GSR品种田间表现

项目组坦桑尼亚现场考察

项目启动会

为进一步大力推进农业科技“走出去”战略,加强农业科技“走出去”整体性和系统性规划,“中国农业科学院海外农业研究中心”于 2016 年 1 月 21 日正式挂牌成立,标志着中国农业科学院农业科技“走出去”工作迈上新台阶、进入新阶段。

中国农业科学院海外农业研究中心正式揭牌

农业部部长韩长赋到中国农科院海外农业研究中心调研

江泽民主席、石广生部长在突尼斯接见我国援非沼气项目组

莫桑比克总统希萨诺考察沼气所

沼气所在突尼斯援非沼气项目

沼气所援外培训

沼气所援非项目(坦桑尼亚)

8. 对外宣传实质性推进

近年来,为助推实现“世界一流农业科研院所”的目标,中国农业科学院努力拓展对外宣传渠道。2013 年,与顶级国际学术刊物―― 美国《科学》杂志合作,以该期刊副刊的形式,面向全球出版发行了《中国农业科学院:展望未来与创新发展》,在拓展国际合作伙伴关系、吸引国际化人才、提升中国农业科学院的国际知名度和影响力等方面发挥了重要推动作用。

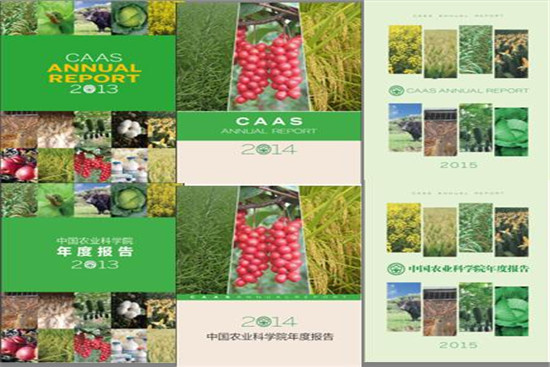

此外,还开拓和强化其他对外宣传渠道,如 2011 年 11 月全面改版升级中国农业科学院英文网站、2013 年开始编制中国农业科学院中英文年报和英文时事通讯,极大地推动了中国农业科学院对外宣传工作的跨越式发展。

我院英文网站及时事通讯

中国农业科学院年报

《科学》杂志副刊