近日,中国农业科学院农业资源与农业区划研究所耕地退化阻控与地力提升创新团队揭示了不同施肥模式下孔隙结构对团聚体土壤颗粒有机质的差异化调控机制,相关研究成果发表在《通讯-地球与环境(Communications Earth & Environment)》上。

土壤颗粒有机质是土壤有机碳库中最活跃的组分,形成与分解主要受孔隙结构特征的调控作用。不同施肥方式通过影响团聚体周转塑造了不同的孔隙网络,进而影响土壤颗粒有机质的形态特征和稳定性。但长期施肥条件下土壤团聚体孔隙结构如何调控颗粒有机质空间分布尚不清楚。

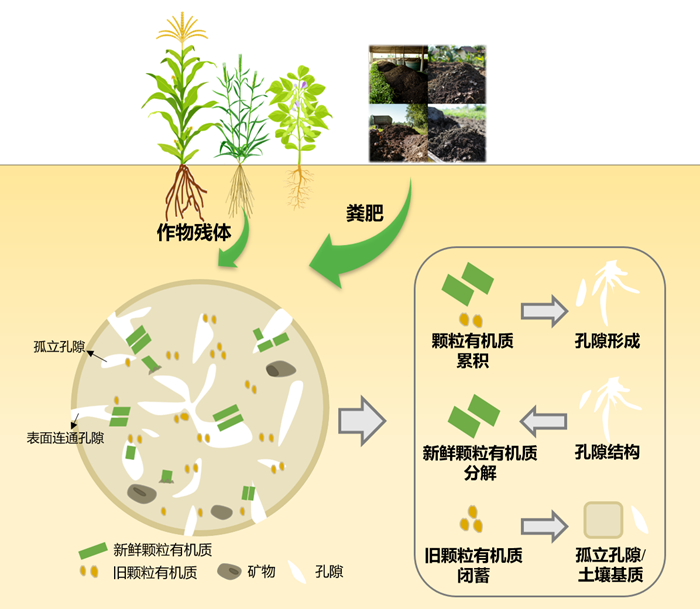

该研究依托五个长期施肥定位试验,利用工业CT对不同施肥措施的3-5毫米土壤团聚体进行高精度扫描。结果表明,长期施用有机肥显著促进了土壤团聚体中新鲜和陈旧颗粒有机质的累积。其中,长期施用有机肥提高新鲜土壤颗粒有机质含量,也通过改善孔隙结构增加了其分解速率,相比之下,陈旧土壤颗粒有机质周转慢、更加闭蓄于团聚体内部孤立孔隙或土壤基质中,受孔隙结构影响较小。孔隙结构可能通过调节水分运动和气体交换过程,从而影响土壤颗粒有机碳的周转和分布。该研究为优化施肥制度、提升土壤固碳能力提供了科学依据。

该研究得到国家重点研发计划、国家自然科学基金等项目的支持。(通讯员 姬悦)

原文链接:https://doi.org/10.1038/s43247-025-02648-9