一株水稻的根、茎、叶、花如何通过细胞间的精密协作实现生长发育与逆境适应?这一长期困扰作物科学界的难题,如今在单细胞精度上获得系统性突破。

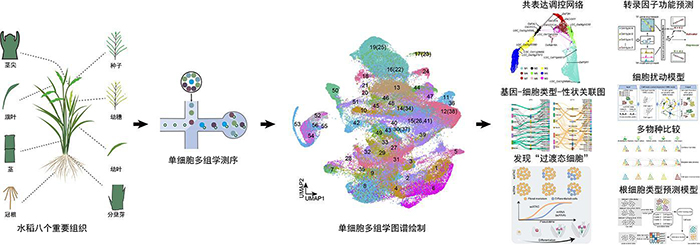

7月15日,记者从中国农业科学院获悉,国际权威期刊《自然》发表该院生物技术研究所(以下简称“生物所”)研究员谷晓峰领衔的成果——全球首个水稻多器官单细胞多组学图谱正式发布。本次研究覆盖了水稻8大器官、11.2万个细胞,首次绘制出水稻54种细胞类型的“基因调控地图”,构建了细胞类型特异的基因调控网络,并通过研发算法实现关键基因的高精度定位和智能预测,为精准设计改良水稻高产、优质、抗逆等复杂性状奠定了分子基础。

作为我国主要粮食作物,水稻的根、茎、叶、穗等器官由功能各异的细胞群构成。传统技术难以揭示这些细胞群体的异质性及协同机制。论文第一作者、生物所博士后王祥宇告诉科技日报记者,研究团队创新性地采用同步多组学测序技术,同时对水稻的单个细胞的RNA转录组和染色质开放状态进行捕获。通过对水稻根尖、茎、叶片、幼穗等8个关键器官的深度解析和细胞分群,结合原位杂交实验对其空间分布进行验证,最终鉴定出54种细胞类型。研究人员还在水稻花序分生组织中发现一类具有“承前启后”功能的过渡态细胞,这类细胞在水稻的发育命运转换中扮演核心枢纽角色。

基于海量数据构建的细胞类型特异性调控网络,成为挖掘水稻关键基因的“藏宝图”。

调控基因RSR1被称为“根皮层建筑师”,调控皮层细胞分化,影响水分养分吸收效率;调控基因F3H则是“碳氮协调者”,在维管束细胞中平衡光合产物与氮代谢;调控基因LTPL120作为“株型调控手”,通过分蘖芽细胞决定植株形态。

研究团队开发了“细胞虚拟基因敲除”“细胞类型智能预测”等新算法和模型,实现细胞水平的基因功能预测,并通过基因编辑水稻进行了验证。“基于大数据和开发的工具,现在可精准靶向特定细胞类型的关键基因,实现目标性状的改良。”谷晓峰说。团队还发现,水稻与玉米、高粱等植物在根的表皮细胞、维管束细胞等功能上存在高度一致性,为跨物种遗传改良提供了重要线索。

为加速科研成果应用,研究团队同步构建全球首个水稻单细胞多组学数据库Rice-SCMR。该平台整合三大功能模块:在细胞导航方面,54种细胞类型基因表达与染色质开放状态查询;在性状溯源方面,关联多个农艺性状相关遗传位点与特定细胞类型;在靶点预测方面,基于调控网络推荐设计育种候选基因。

“全基因组关联分析(GWAS)显示,粒长、分蘖数等性状确实与特定细胞类型高度相关。”王祥宇介绍道,团队揭示的细胞类型功能保守性与多样性规律,为未来设计具备高产、优质、多抗、新型“模块化水稻”奠定理论基础。随着Rice-SCMR数据库向全球开放共享,科研人员可精准定位控制目标性状的细胞类型,进而利用基因编辑技术实现“指哪打哪”的单细胞水平的设计育种。

(生物所供图)