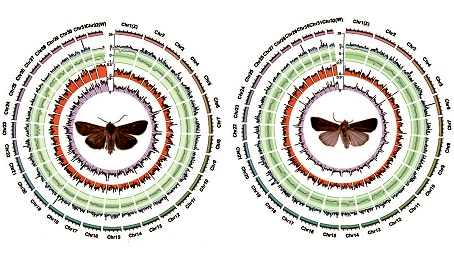

近日,中国农业科学院深圳农业基因组研究所农业昆虫基因组学创新团队发表了东方粘虫和劳氏粘虫染色体水平参考基因组,破解了东方粘虫、劳氏粘虫和草地贪夜蛾的性信息素生物合成通路,找到了性信息素合成和接收的关键基因。相关研究成果发表在《分子生态学资源(Molecular Ecology Resource)》上。

东方粘虫和劳氏粘虫是两种常见的夜蛾科害虫,主要危害小麦、水稻、玉米、谷子、高粱等禾谷类作物。与传统防控技术相比,性信息素防控技术具有环保、低毒性和特异性高等优点,解析性信息素的合成机制对研发新型高效绿色防控技术具有重要作用。

研究人员结合草地贪夜蛾基因组数据和三种害虫性腺中基因的表达特征,发现了性信息素合成和感受的关键基因和受体,明确了三种害虫的性信息素合成通路,揭示了三种害虫性信息素合成和接收的异同。该研究为开发环境友好的害虫防控技术提供理论依据。

该研究得到了深圳市科技计划项目和深圳市大鹏新区科技创新与产业发展专项资金资助项目的资助。(通讯员 马昕怡)

原文链接:https://doi.org/10.1111/1755-0998.13809